就業規則は、会社のルールブックのようなもので、従業員が働く上での基本的なルールや条件が書かれているものです。それには、労働時間や休日、給料のこと、社内で守ってもらいたいルール、退職のことなどが含まれていますので、会社で働く全員が知っておくべき内容と言えます。

就業規則に記載すること

就業規則は会社のルールブックですので、会社が載せたいことを自由に規定していいのですが、法律により、必ず記載しなければならないことと、定めをする場合には記載しなければならないことが定められています。

- 労働時間

- 休憩

- 休日や休暇(年次有給休暇や育児休業など)

- 給料や昇給

- 退職や解雇の理由

定めをする場合には記載しなければならないこと(相対的記載事項)

- 退職金やボーナス

- 食費や作業用品などの費用負担

- 安全衛生

- 職業訓練や災害補償

- 表彰や罰則

- その他全社員に関係するルール

法令・労働協約・雇用契約との関係性

就業規則には、法令や労働協約(労働組合と会社の約束)に反するルールを定めることはできません。もし法令や労働協約で定めた基準を下回るルールを定めたとしても、法令や労働協約上のルールが優先して適用されることになっています。

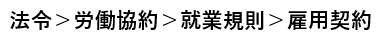

また働くうえでは、従業員ごとに雇用契約を締結し、各種の労働条件を決めていきますが、もし雇用契約で定めた労働条件が、就業規則で定めている基準に達していない労働条件だった場合、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定める労働条件が優先して適用されることになっています。関係性を式にするとこのようになります。

従業員への周知方法

就業規則を作っても、作成したことを従業員に伝えていなかったり、存在することだけ伝えて中身は非公開という運用方法では、せっかく作った就業規則のルールを従業員に適用することができません。従業員が就業規則を見たいときにすぐに見られる状態にしておくことを「周知」といいますが、周知することではじめて就業規則は効力を持ちます。就業規則の作成や変更手続きをする際には、従業員の代表者から意見をもらったり、労働基準監督署へ届け出をする必要があるのですが、仮にそれらをしていなかったとしても、従業員に周知さえさせていれば就業規則は有効であるという判例もあるぐらい、従業員に周知することは大事です。

- PDF化して社内の共有サーバーに保管し、いつでも見られるようにする。

- 印刷して、掲示したり社内に置いておく。

- 印刷して、従業員に配布する。

管理、メンテナンス

就業規則の管理

就業規則は会社の大事な情報ですので、外部に漏れないように管理することも重要です。例えば、共有サーバーに保管する際には、閲覧はできても印刷やコピーはできないように設定したり、配布する際には社外に持ち出しを禁止するなどのルールを決めておくことが考えられます。

メンテナンスの重要性

就業規則は、労働条件や職場のルールを把握し、従業員への説明や助言、トラブル対応で役立つ重要な資料です。定期的にメンテナンスを行わないと、法令に対応していない場合には、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、罰則が科せられるリスクもあります。また就業規則に書かれている内容と実際の運用が異なる場合、従業員の信頼を失い、職場の士気低下や離職率の上昇につながることがあります。

就業規則はいつ作る?

法律上は全ての会社にとって作成が義務付けられているわけではなく、従業員が10人以上いる場合に限って、作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられていますので、作成していない会社もたくさんあります。また作成義務があるのは分かってはいるものの、必要性を感じないために作っていないというケースも少なくないと思います。

就業規則の作成は社会保険労務士にとっては基本的な業務のひとつですので、弊社でもクライアント様から作成を依頼されることは多いです。ではクライアント様はなにをきっかけに就業規則を作ろうとお考えになるのでしょうか?従業員が10人以上いれば法律上、作成の義務があるわけですから「労働基準監督署から就業規則がないことを指摘された」、あるいは「労働基準監督署から指摘されると困るからその前に作ろうと考えた?」でしょうか?実はこのような理由で作成することはほとんどありません。実際には以下のようなことをきっかけにして、弊社に作成をご依頼頂くことがほとんどです。

問題のある従業員がいて対処するのに困った

例えば「遅刻や急な欠勤を繰り返し、何度注意しても直さない」、「協調性がなく、頻繁に他の従業員とトラブルを起こす」、「業務時間中にパソコンで仕事に関係のないサイトばかりみている」といった問題行動を取る従業員がいる場合、会社として注意すると思います。問題従業員を放置しておくと社内の規律が保てなくなりますし、他の従業員が注意して欲しいと訴えてくることもあるためですが、一度の注意では改善されないこともあります。そのようなときに就業規則に則った正式な処分を下すことで、自分の行動がどのぐらいダメな問題行動であるのかを、その従業員自身に気が付かせ、改善を促すことができるようになります。また就業規則には具体的に従業員にして欲しくない行動を載せることができますので、問題行動を予防する効果も期待できます。

会社が大きくなってきて従業員数が増えた

人の価値観は様々です。従業員が数人であれば価値観のすりあわせがしやすく、良好な人間関係を築けることも多いと思います。また会社創業時から、価値観が似た人が集まっており、長く同じメンバーでやってきたというケースもあると思います。しかし会社が大きくなって人が増えてくると、多様な価値観が社内に混在した状態になってきます。これまで社内で当たり前だった常識や価値観が通用しないメンバーも出てきますので、衝突してしまうこともあります。そうなる前に、「この会社はこのような価値観でやっていきます」と正式に宣言できるのが就業規則です。

あいまいなルールを明文化して従業員に安心して働いてほしい

『ブラック企業と呼ばれるような会社だと思って欲しくないんです』というお考えから、就業規則の作成をご依頼頂くケースも多いです。「残業代の計算が何かおかしい」、「年次有給休暇は義務のはずなのに、社長の口からはっきり聞いたことがない」など経営者様が不正をしようとは考えていないのに、こうした声が従業員から上がってしまうことがあります。労働基準法ほか労働関係法によりルール化されているものはたくさんあります。例えば年次有給休暇なら「入社日から6ヶ月経過した日に付与すること」「週30時間以上働く人なら最低でも10日間付与すること」「有効期限は2年」といったことです。これらのルールは就業規則で明文化されていなかったり、年次有給休暇は与えないという約束を従業員と交わしていたとしても、当事者の意思に関係なく適用される強行法規に当たります。そのためルールを明文化して、「きちんとしている会社」だと従業員に認識してもらい、安心して働いて頂く方がよいですよね。

まとめ

就業規則は会社のルールブックですので、従業員の権利を守るために作るものとイメージされることが多く、作成をためらう経営者様も多いです。ただ実際には従業員だけでなく、会社を守るための強力なツールでもありますので、是非前向きに作成を検討して欲しいと思います。なおインターネット上にアップされている就業規則のサンプルをそのまま使用することはお勧めしません。自社に合った就業規則を作成しましょう。